グラフィカルインストールする(Vine2.5,2.6(r1,r3,r4共通))

First Edition 2004.2.20

グラフィカルインストールの方法です。グラフィカルインストールが出来るビデオカードであるこ とが明確ではない場合は、テキストインストールの方がよ いと思います。

ビデオカードによってはグラフィカルインストールすら出来ないものもあります。テキストインストールであれば大抵のビデ オカードで動きますので、こちらをお勧めします。

Vine2.5、2.6(r1,r3,r4)のインストールは、2.1.5以前のインストール方法とほとんど違いがありません。インストールする言語の種類を選択する 部分が増えたくらいでしょうか。

Vine2.5と2.6(r1,r3,r4)のインストール方法は一緒なので、2.5と2.6(r1,r3,r4)共通のインストール方法として記載します。

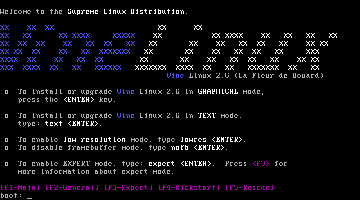

それでは、CDROMとブートフロッピーをドライブに挿入し、電源ONしましょう。CDROMブートが できるマシンの場合は、BIOSでCDROMブートに設定し、VineのCDROMを挿入して電源ONしましょう。

|

boot:のプロンプトが出たらそのままリターンを押しましょう。 |

|

インストール作業中に使用する言語を選択します。日本語を使用する場合は[Japanese]を選択し、

英語を使用する場合には[English]を選択します。 インストール作業中の言語と、インストールされる言語は異なります。インストールする言語はインストールの 後半で設定します。 |

|

キーボードの種類とレイアウトを設定します。とりあえずは以下のようにすると良いでしょう。

[デッドキー]に関しては、有効にしておいて良いでしょう。これは特殊文字を入力できるようにするものです。インストールした後でも変更できます。 変更方法はこちらを御覧ください モデル:Japanese 106-key レイアウト:Japanese デッドキー:デッドキーを有効にする |

|

[次へ]を押します |

|

これは[fdisk]を選びます。[Disk Bruid]はグラフィカルにパーティーションが設定できます

が、今後のことを考えるとfdiskを使えた方がよいです。 fdiskの使いかたはこちらを御覧ください。 参考までに設定サンプルを3つ下に載せます。 |

|

ディスクにパーティーションが作成されていないときはこのダイアログが表示されます。[OK]を押して進みます。 |

|

パーティーションを編集するディスクドライブを選択します。複数のドライブがある場合は複数表示されます。 |

|

fdiskで使うコマンドは、4つだけです。 n:新規パーティーション作成 p:パーティーション表示 t:パーティーションタイプ表示 w:パーティーションテーブル書き込み 基本パーティーション、論理パーティーション等を理解していないと設定するのは難しいので、 最初は / (ルート)パーティーションだけで構築してみるのもいいかもしれません。 ←サンプルを載せましたので、参考にして下さい |

|

スワップパーティーションがフォーマットされていない場合、このダイアログが表示されます。[OK]を押して進みます。 |

|

私は/sda1を/bootへ、/sda2を/へマウントしています。Linuxをインストールしたことが無い人は、

Linux Nativeのパーティーションを/(ルート)一つだけ作り、/bootなどは作らないでよいと

思います。その後インストールやLinuxのオペレーティングに慣れたらパーティーションを分

割し、複数のマウントポイントを作成すると良いと思います。 グラフィカルインストールでは、スワップ領域を作成しないとインストールが先に進みません。 テキストインストールではスワップ領域を作る必要が無く、また好きなように容量を増やすこ とが出来ます。こちらをご覧下さい。 |

|

パーティーションのマウントポイントとフォーマットするかしないかの指定が完了しました。 |

|

フォーマットすることを指定したパーティーションに対し、再度確認のダイアログが表示されます。 |

|

システムにインストールする言語を選択します。両方選択した場合、どのように切り替えるか分かりません(汗) |

|

日本であれば「アジア/東京」を選びます。 |

|

rootのパスワードを2回入力します。忘れないようにしましょう。忘れてしまったときの対処

法はあるにはあるのですが・・・この件に関してはまたいずれ。 ユーザーを追加したければ、このときに追加できます。フルネームは空白でもかまいません。 ここで追加できるユーザー名は8文字までになっています。8文字以上のユーザー名を設定したい場合や、 インストールが終わった後での追加に関してはこちらをご覧下さい。 |

|

ここでは、すべてをチェックします。 この場合セキュリティー的に問題があるので、インストール後にこちらを御覧ください |

|

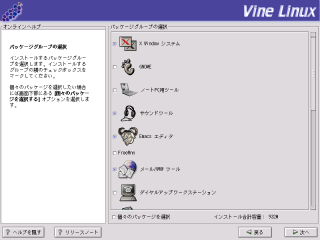

ビデオカードの自動認識がおこなわれます。自動認識されたビデオカード名が実際のものと異なるならば 「Xの設定を行わない」を選択します。 |

|

[次]を押し、インストールを開始します。 |

|

パッケージのインストール経過が表示されます。しばらく待ちましょう。 |

|

[はい]を押し、ブートディスクの作成に入ります。これは必ず行いましょう。 Vine2.5のインストーラ−には不具合があり、正常にブートディスクが作成できない場合があります。 その為、以下の方法でブートディスクを作成して下さい。これは Vine Linuxのホームページ(Vine Linux 2.5 Known Bugs)に載っています。 Vine2.6では正常にブートディスクが作成されます。 以下にVine2.5の時のブートディスクの作成方法を書きます。 「Vine Linuxのホームページから抜粋」 インストール中の起動ディスク作成方法 (1) インストーラの起動ディスク作成画面になった。 (2) Ctrl-Alt-F2 を押してシェルプロンプトへ移動する (3) 以下のコマンドを実行する (サイズの大きいFD用のデバイスを作成) # mknod /mnt/sysimage/dev/fd0H1600 b 2 124 (4) 以下のコマンドを実行する (フォーマットする) # fdformat /mnt/sysimage/dev/fd0H1600 (5) 以下のコマンドを実行する (起動ディスクを作成する) # chroot /mnt/sysimage mkbootdisk --device /dev/fd0H1600 2.4.18-0vl3 (6) Alt-F7 でインストーラの GUI へ戻る (7) 「ブートディスクの作成を省略」をチェックする (8) 次へ進む 以下通常どおりとなります。 上記は原文をそのまま載せましたが、 「(7)「スキップ」を選択する」 のが正しいです。 |

|

自分の持っているモニタを捜してみましょう。残念ながら無かった場合は、ブラウン管であ れば「Generic Multisync(Hsync 31-64KHz)」を、TFTであれば「Generic LCD Panel 1024×768」 などをとりあえず選んでおきましょう。これはインストールした後で変更できます。 |

|

フロッピーを入れたまま[終了]を押し、インストールを終了します。 コンピュータの再起動後はログインするを参照してください。 |

[HOME]

since 2001.4.22